学术

陈绪兴副教授在光电功能材料领域取得新进展 | |

| 发布时间:2025-07-28 来源:材料科学与工程学院 阅读次数: | |

|

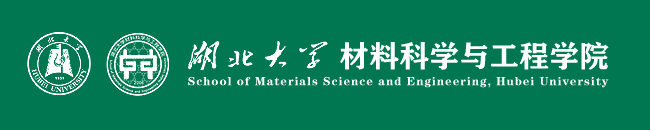

近日,湖北大学材料科学与工程学院氧化物半导体功能材料与器件团队立足“双碳”战略需求,以功能材料性能优化为核心导向,创新采用界面化学键调控、全固溶体异质结设计及催化反应协同调控等技术手段,在能源与环境光电功能材料领域取得新进展。相关成果为清洁能源规模化生产、绿色产业技术升级及低碳经济发展提供了关键材料与技术支撑,系列研究论文已发表于《Applied Catalysis B: Environment and Energy》(IF=21.1,一区Top)、《Chinese Journal of Catalysis》(IF=17.7,一区Top)等国际知名期刊。 界面化学键“掌舵”电子流向,实现高效光催化制氢。传统催化剂普遍面临载流子复合率高、可见光利用率低等瓶颈。异质结工程虽能改善电荷分离,但界面处的原子级相互作用机制尚不明确,制约了催化效率的突破性提升。在此背景下,该工作从界面化学键入手,通过两种简单的材料制备方法,构建了结构独特的富含Cd-O和Zn-S键的CdS (QDs)/ZnO纳米片异质结(见图1)。实验表明,Cd-O键富集的异质结如同“高速电子通道”,显著加速电子转移,光催化产氢速率达3.15 mmol·g⁻1·h⁻1,是纯ZnO纳米片的18倍。该工作首次从化学键维度解析了异质结界面调控规律,可定向调控电子流向,借助X射线光电子能谱(XPS)、飞秒瞬态吸收光谱(FS-TAS)等技术,首次明确Cd-O键作为“电子高速通道”、Zn-S键作为“抗腐蚀屏障”的差异化作用机制,为硫化物基光催化剂的性能优化提供了普适性策略,推动光催化制氢向工业化应用迈出关键一步。

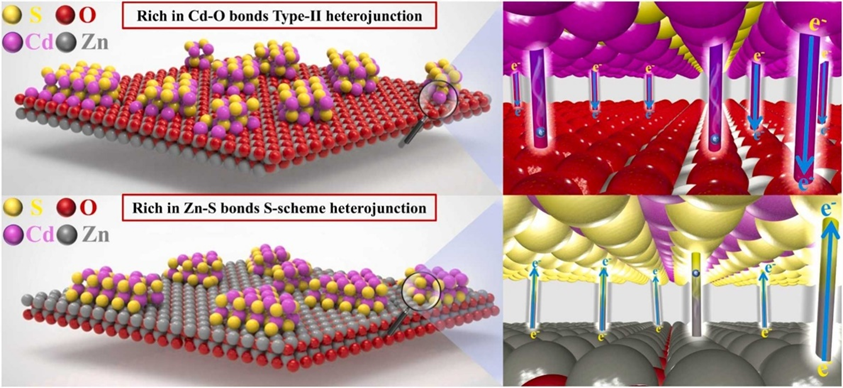

图1. CdS (QDs)/ZnO异质结界面化学键 相关研究成果以“Engineering heterojunction interfacial chemical bonds to adjust electron flow direction for efficient photocatalytic H2production”为题发表在Applied Catalysis B:Environment and Energy(一区Top期刊,IF:21.1)。陈绪兴副教授、李荣副教授、夏晓红教授为论文共同通讯作者,湖北大学为第一作者单位。 全固溶体S型异质结:为果蔬保鲜装上“环保净化器”。S型异质结因其独特的载流子迁移路径、高效的光吸收能力和高氧化还原电位,在光催化领域展现出巨大潜力。然而,如何进一步增强S型异质结的内建电场、加速载流子分离并实现高效光催化性能,仍是亟待攻克的技术难题。本研究基于连续固溶体可调节的能带结构,构建了0D/2D的ZnxCd1-xS (QDs)/Bi2MoyW1-yO6单层全固溶体S型异质结,该催化剂通过调节内建电场,实现了光吸收、载流子分离与氧化还原能力的协同优化(见图2),在可见光下对乙烯的降解速率达150.6×10-3min-1,分别是纯Zn0.4Cd0.6S和Bi2Mo0.2W0.8O6的16.5倍和53.8倍。该研究利用固溶体能带连续可调特性优化S型异质结性能:通过原位光照XPS和电子顺磁共振(EPR)证实,异质结中光生电子通过S型路径迁移,既保留强还原能力(产生·O2⁻),又维持高氧化活性(生成·OH),同时抑制了Zn0.4Cd0.6S的光腐蚀。果蔬保鲜应用实验中该催化剂可使香蕉在15天后仍保持新鲜,为冷链运输中果蔬保鲜提供了绿色解决方案。

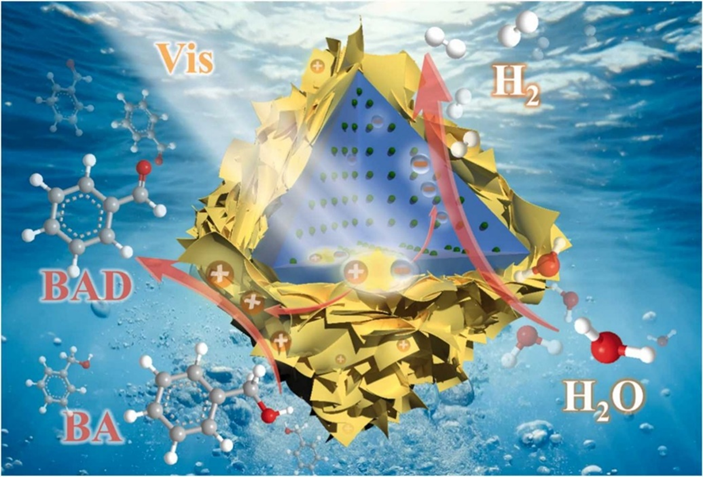

图2.全固溶体S型异质结调控 相关研究成果以“All solid-solution S-scheme heterojunction with adjustable internal electric field for highly efficient photocatalytic activity”为题,发表在Chinese Journal of Catalysis(一区Top期刊,IF:17.7)。陈绪兴副教授、李荣副教授、高云教授为论文共同通讯作者,湖北大学为第一作者单位。 “一石二鸟”的光催化协同系统,同步制氢与生产高价值化学品。在“碳中和”战略驱动下,开发同时产氢和转化生物质的高效光催化系统成为能源化学前沿热点。传统光催化剂难以协同调控氧化还原双反应路径,导致制氢效率与化学品选择性相互制约。针对此挑战,该工作设计出了2D/3D异质结,通过ZnIn2S4纳米片包裹UiO-66-NH2八面体,并在UiO-66-NH2上精准锚定Ni单原子,构建出空间分离的氧化与还原反应位点。这种结构借助配体到金属电荷转移(LMCT)和金属到金属电荷转移(MMCT)机制,实现电荷定向传输,在可见光下同步高效进行制氢与苯甲醇氧化反应。实验结果表明,最优催化剂5ZIS@Ni1/UN-6的产氢速率达11.44 mmol·g⁻1·h⁻1,苯甲醛生成速率达10.02 mmol·g⁻1·h⁻1,分别是纯ZnIn2S4的5.4倍和2.8倍,且连续30小时反应后活性无明显衰减,展现出优异的稳定性。通过MOF材料的孔道限域效应与单原子催化位点的精准结合,让光催化系统在吸收太阳能的同时,同步驱动还原反应(制氢)和氧化反应(苯甲醇转化成苯甲醛)(见图3),使太阳能利用率实现“一能双用”。这种设计不仅提升了能量转化效率,还通过联产高价值化学品,降低了氢能生产的附加成本,为光催化技术从实验室走向工业化提供了经济可行的新路径。

图3. 2D/3D ZnIn2S4@Ni1/ UiO-66-NH2产H2与苯甲醇协同转化 相关研究成果以“Design and fabrication of a novel 2D/3D ZnIn2S4@Ni1/UiO-66-NH2heterojunction for highly efficient visible-light photocatalytic H2evolution coupled with benzyl alcohol valorization”为题发表在Applied Catalysis B: Environment and Energy(一区Top期刊IF:21.1)。陈绪兴副教授、李荣副教授为论文共同通讯作者,湖北大学为第一作者单位。 氧化物半导体功能材料与器件科研团队(高云教授团队)长期致力于功能半导体材料定向设计、可控合成与性能开发。科研团队以功能导向为目标,以理论计算为辅助,从原子、分子尺度设计构建半导体功能材料,结合化学\物理气相沉积、离子注入、水热溶剂热等材料制备方法,实现功能半导体的可控制备,在此基础上开展其光电及气体探测、光电催化等性能研究。注重理论与实践相结合,深入拓展氧化物半导体材料在光电探测、气体探测、能源与环境光催化、光电转化、高温色料涂层等领域的潜在应用。迄今团队成员在Nature、Nature Communications、Applied Catalysis B: Environment and Energy、Chinese Journal of Catalysis、Energy & Environmental Materials等SCI期刊发表论文400余篇,主持国家自然科学基金13项,教育部博士点基金(博导)、湖北省科技厅创新群体、湖北省科技厅国际合作项目、重点项目、研究开发类项目和国际合作项目、武汉市青年科技晨光计划项目及横向委托科研开发项目30余项。 论文链接: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2025.125693 https://doi.org/10.1016/S1872-2067(24)60275-5 https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2024.124279 |